Mois : mars 2018

Est-ce que réunir des professionnels pour décider permet l’émergence d’une « intelligence collective » ?

Par Alexandre Bérenger alexandre.berenger@ac-rouen.fr

Est-ce que réunir des professionnels pour décider permet l’émergence d’une « intelligence collective » ?

En 2011, le prix nobel d’économie, Daniel Kahnemann a publié « Système 1/système 2 : les deux vitesses de la pensée » où il montre les nombreux biais qui affectent le jugement et la prise de décision (1).

Or, les groupes, loin de corriger les erreurs de leurs membres ont tendance à les amplifier.

C’est par exemple, l’effet du biais de conformité que nous avons tous vécu un jour : un collègue A affirme que le projet X présente de bonnes chances de réussite. B n’en est pas convaincu mais il s’agit de ne pas paraitre ignorant ou hostile donc B acquiesce. Comme A et B semblent d’accord, C ne va pas les contredire même si le projet ne lui parait pas intéressant ; il s’agit de ne pas être confronté à leur hostilité ou de perdre leur estime. Comme A, B et C sont d’accord, D est très réticent à les contredire malgré ses très bons arguments…..(2)

Quelles peuvent être les caractéristiques des équipes innovantes ? Un exemple parmi d’autres.

Observation d’une équipe innovante d’après un travail réalisé par B. Parent, Directeur de l’ARS Réunion et professeur EHESP, ESEN, MCC mai 2016 à partir de la vidéo : Idéo, the deep dive.

| Les acteurs = l’équipe | Les règles de fonctionnement | Les caractéristiques du milieu | Le processus |

| Taille réduite : 15 personnes environ. | Une idée à la fois incarnée par une personne, même les idées les plus folles et écoute | Confiance réciproque | 1.Composition de l’équipe (le directeur choisit le chef de projet et ensemble = l’équipe) 2. Présenter l’objectif (smart), le délai et les moyens. 3. Accord sur la méthode et les délais de chaque étape 4. Observation du réel, de la situation initiale et partage ensemble (oral, schéma, dessin) 5 Par sous-groupes production d’idées originales. 6. Sélection des idées par vote : on en retient 5 (par ex) 7. Création en sous-groupes des prototypes à partir des 5 idées 8. On retient de chaque prototype ce qui doit appartenir au livrable final 9. Construction et test en réel |

| Domaines de compétence variés | Alternance co présence (tous ensemble au même moment) et sous-groupes | Sécurité psychologique | |

| Tout le monde au même niveau (la hiérarchie n’existe plus dans l’équipe) | Le temps est limité, maitrisé et connu de tous | Droit à l’erreur | |

| Des rôles différents : le chef du projet n’est pas l’expert du sujet mais il est spécialiste de la méthode de travail. | Prise de décision = consensus, vote et rationalité limitée (on s’arrête sur l’idée qui semble la mieux, il y une fin) | Ludique | |

| Les rôles peuvent changer en fonction des projets | Autorité forte = organisation et répartition du travail par le chef de projet | ||

| Le directeur n’intervient qu’à certains moments clés en lien avec la méthode de travail | Mise à l’épreuve du réel |

- Daniel Kahnemann a publié « Système 1/système 2 : les deux vitesses de la pensée » 2011 Flammarion

- HBR France, hors série, Automne 2017, « Rendre le groupe plus intelligent ».

Par Alexandre Bérenger, personnel de direction académie de Rouen

En quoi le conseil pédagogique peut contribuer à faire émerger une organisation apprenante ?

Par Annaelle Beaupied annabel.beaupied@ac-rouen.fr

” En quoi le conseil pédagogique peut contribuer à faire émerger une organisation apprenante ?”

L’organisation apprenante est caractérisée par les interactions, l’innovation, les projets et les régulations.

Partant d’un état donné elle se met en mouvement en exploitant ses ressources internes, son environnement. Elle doit apprendre à évaluer son action. Autoévaluation.

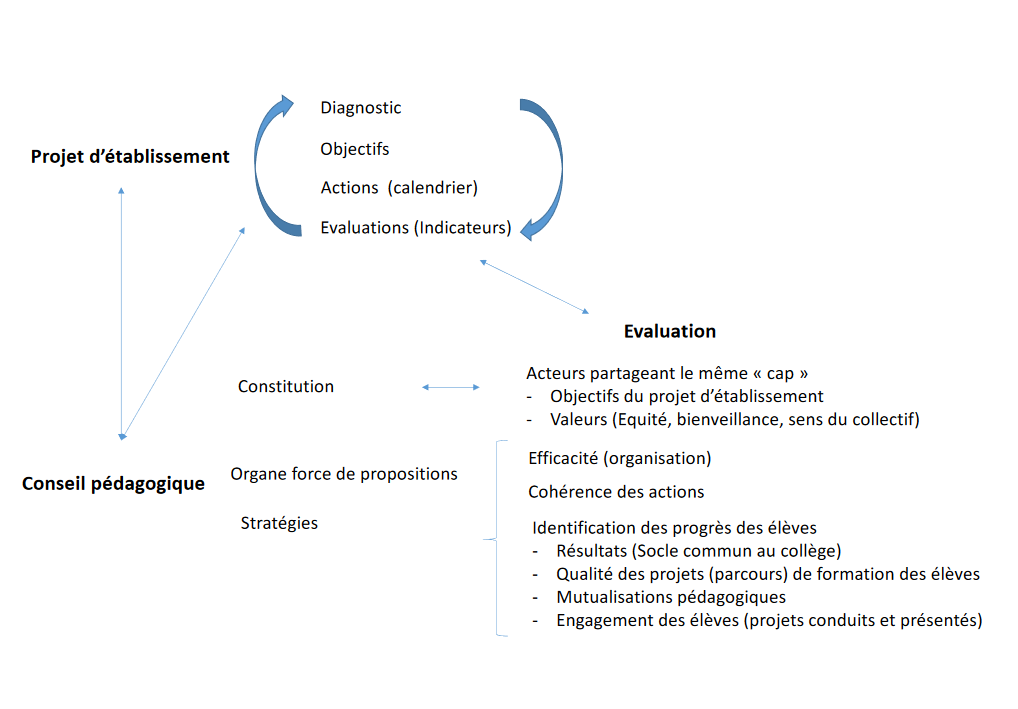

Le diagnostic est essentiel, la définition de priorités, d’axes de travail.

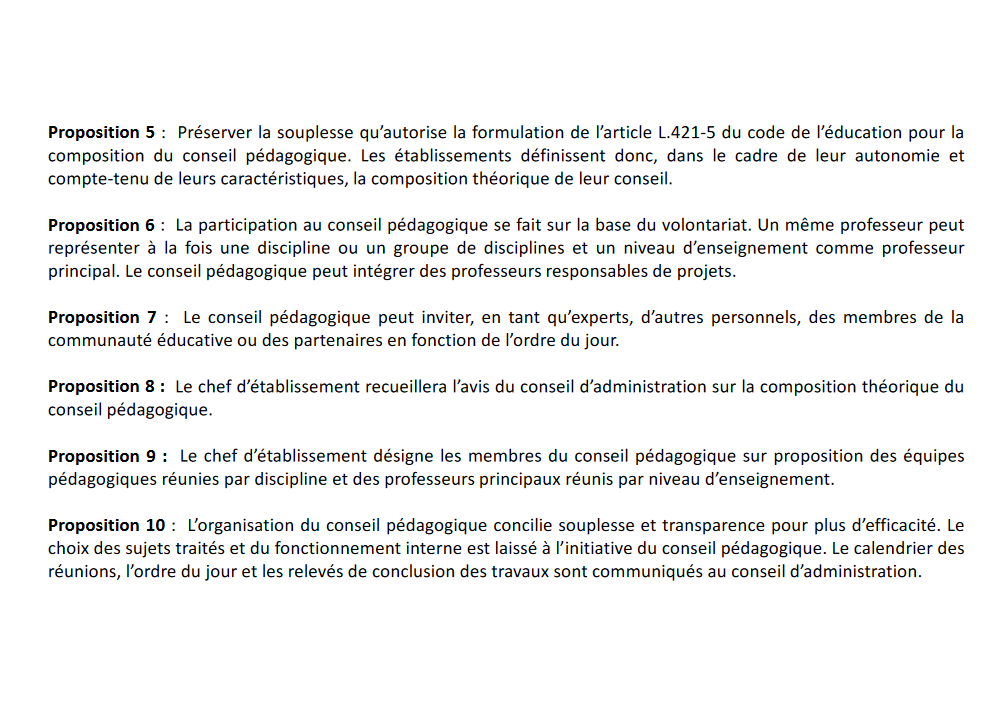

Le CP contribue à la dimension apprenante de l’établissement en tant que lieu de réflexion sur l’action. On pense ensemble, on met en commun des idées, des compétences. Prise de conscience de la richesse des ressources établissement, des possibilités de changement, d’apprentissages.

Pourquoi réunir les gens ne génère pas toujours de bonnes décisions ? des décisions collégiales ?

Les membres du CP doivent se voir comme des portes paroles. Cela suppose qu’ils aient consulté leurs collègues avant le CP, que le travail en amont soit un minimum guidé par un document préparatoire proposé par la direction ou un groupe de pilotage voire un document ouvert à toute contribution.

Les collègues doivent voir l’utilité du CP. Il est important qu’il soit un vrai lieu de réflexion collective, de production collective et non pas une instance avec un fonctionnement descendant. La question de l’autonomie des enseignants/ réflexion collective est posée.

La collégialité suppose que la parole circule. Des règles de fonctionnement du CP à penser, une vigilance/ la parole libre.

La réflexion collective demande du temps, elle suppose que chacun en voit les enjeux, l’utilité, qu’elle soit en lien avec des besoins, attentes, identifiés.

Importance du diagnostic partagé. Les outils existent il faut les faire connaître, rassurer sur leur usage. Réticences existent face à l’évaluation.

Quelles sont les conditions favorables au travail en équipe innovante ?

Un établissement qui s’inscrit dans un vrai travail d’équipe à tous les niveaux. Ne pas oublier les partenaires extérieurs dans la démarche innovante.

Un travail en équipe porté par le projet d’établissement. L’innovation doit rester dans ce cadre collectif.

Apprendre la coopération, à agir ensemble, à plusieurs. Favoriser les situations de production et d’apprentissages collectifs.

Laisser du temps pour la coopération mais faire en sorte que ce temps soit productif. Des outils à proposer. Un suivi à assurer. Un pilote identifié.

Si le travail de production concerne un groupe de pilotage, ce travail doit amener à des communications, points d’étapes réguliers.

Maîtriser ce qui est de l’ordre de l’innovation. Dans une organisation on souhaite impulser un certain changement des pratiques. Le changement s’inscrit dans un contexte. Il est relatif. Tous es établissements ou équipes n’en sont pas au même stade.

Par Annabelle Beaupied, personnel de direction, Académie de Rouen

Comment, ou à quelles conditions, un conseil pédagogique peut favoriser l’émergence d’une organisation apprenante ?

Par Michèle Lebourg le-bourg.michele@orange.fr

AFAE-RETOUR D’EXPERIENCES le 03 Février 2018

OBJET : CONSEIL PEDAGOGIQUE EN EPLE, en ACADEMIE

« Comment, ou à quelles conditions, un conseil pédagogique peut favoriser l’émergence d’une organisation apprenante ?».

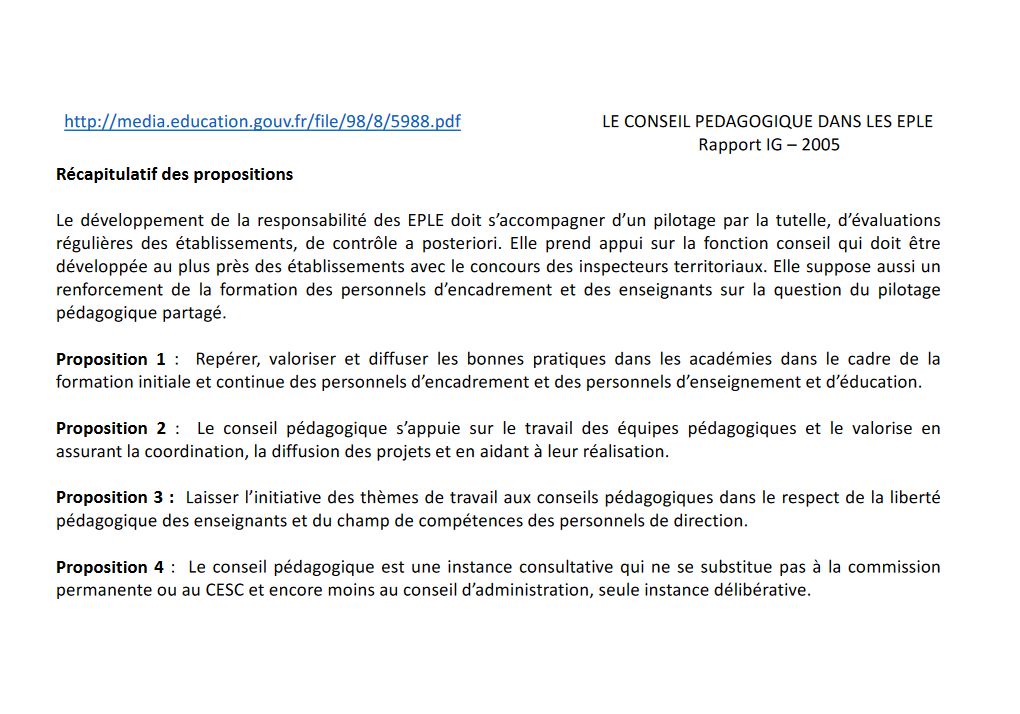

Eléments de contexte : Le Conseil Pédagogique

-Instance de concertation et de réflexion, sans pouvoir décisionnel, composée d’experts de la pédagogie au sens de sachants (enseignants et éducateurs, personnels de direction).

Peut-on avancer une comparaison à un conseil scientifique ?

Les conseils, les recommandations, les projets éventuels relevant du domaine pédagogique intéressent les différents organes internes réglementaires de l’EPLE.

– La composition selon le texte de 2005 peut suggérer un champ d’investigations relatives aux caractéristiques de l’EPLE, réussite des élèves, performances académiques, ambiance et attractivité de l’établissement.

L’organisation apprenante : quelles attentes ?

– Le dynamisme d’un groupe de personnes ayant un but explicite commun.

L’efficacité dépend avant tout du but commun partagé et d’un état d’esprit. Le savoir de chacun des membres est un atout à une cause commune et non un pouvoir privé.

– Une action collective rationnelle et coordonnée, autour d’un ou plusieurs objectifs du but commun fixé.

– La finalité de l’organisation, sa raison d’être sur le moyen terme.

Un exemple précurseur : Expérience vécue en lycée polyvalent en zone ex-urbaine de catégories socio professionnelles mixtes d’un millier d’élèves.

L’offre de formation est large, du CAP industriel au post-bac du domaine tertiaire, des sections générales et technologiques reconnues (bloc scientifique surtout).

L’ambiance est désastreuse et des clans d’élèves s’affrontent régulièrement dans l’enceinte de l’établissement (caillassage et zones de non droit) et en périphérie.

Les sections professionnelles portent la responsabilité des désordres. Peu attractives, la motivation scolaire y est rare, des échecs nombreux qui valent un découragement perceptible de l’équipe pédagogique et éducative et une perte de confiance au plan académique.

1. Constitution d’un groupe de travail (enseignants, CPE, personnel de direction) pour un énoncé des problèmes et leur appropriation dans la gestion du groupe classe.

2. Choix de prise en charge en équipe par l’élaboration puis l’application de règles écrites.

3. Ecritures de pratiques et référents (par niveau et par groupe de discipline).

4. Observation des indicateurs habituels (recensement des incidents, sanctions et résultats scolaires).

5. Restitution à l’ensemble des enseignants et adoptions de modèle de gestion de classe à d’autres sections.

6. Benchmark : observations d’une expérimentation en cours hors Académie.

7. Suite : Développement du groupe de travail élargi à des enseignants d’autres sections ayant pour but de faire évoluer la prise en charge du groupe classe et quelques pratiques disciplinaires innovantes.

Emergence d’une « organisation apprenante ».

Ce que l’on peut retenir de cet exemple :

l’EPLE, système vivant organisé selon les dispositifs réglementaires, a besoin d’un espace de souplesse pour appréhender son évolution.

Le conseil pédagogique peut en constituer le cadre parce qu’il est celui qui se forme assez naturellement dans le fonctionnement d’un EPLE autour d’échanges et de réflexions.

Il doit disposer d’informations capables de reconnaître des points sensibles ou spécifiques de l’EPLE et dégager des objectifs communs pouvant être reconnus par l’ensemble des personnels d’enseignement et d’éducation.

Pour être apprenante l’organisation doit avant tout montrer un état d’esprit au service d’un vrai projet impliquant ses acteurs selon quelques principes :

-S’apprendre les uns des autres

-Faciliter la communication et l’expression

-Activer une intelligence collective et développer le goût de la « recherche appliquée ».

-Contribuer à une adaptation permanente de son environnement.

Le plan de l’organisation.

le conseil,

-propose un but explicite commun et validé ? (Conseil d’Administration via le Projet d’établissement ?) ou seulement porté à la connaissance du CA ?

-définit l’atteinte avec un programme d’activités coordonnées.

– fixe des étapes de communication et de régulation si nécessaire.

-coopte ponctuellement des partenaires extérieurs pour enrichir ses activités le cas échéant.

-évalue son action et en émet une analyse critique.

-s’assure que les projets conçus sont transférables et met à disposition des bases de connaissance utiles.

-est capable de se renouveler ou agréger de nouveaux membres pour soutenir la motivation.

Conclusion

Les points cruciaux de la réussite d’une telle entreprise de « l’Organisation Apprenante » sont ceux de la communication et de la reconnaissance par les pairs. Ses approches, humaine et « corporatiste », peuvent

être séduisantes pour tout enseignant, quelle que soit son expérience.

On peut espérer de cette innovation, l’évolution, par la base, des pratiques pédagogiques en général, un suivi, une reconnaissance et une valorisation académiques.

Enfin, les centres de formation des maîtres auraient un vrai intérêt à se rapprocher de cette innovation, et peut-être vérifier le concept de « s’apprendre les uns des autres ».

Michèle Le Bourg,

Proviseur Honoraire et Administrateur

Territorial hors cadre.

“L’établissement scolaire dans la parole des ministres de l’éducation nationale : un objet politiquement non identifié” par Bénédicte DURAND et François MONTI

Bénédicte DURAND, François MONTI

IGAENR

Mars 2018

Les ministres sont rarement les auteurs de leurs discours. Inspirateurs et souvent correcteurs du travail de la « plume » qu’ils ont recrutée à leur cabinet pour ce faire, il arrive pourtant qu’ils participent à leur rédaction. Mais surtout, eux seuls assument la responsabilité de leurs déclarations à l’intention de leur administration et de leurs concitoyens. Seul le prononcé fait foi. La parole ministérielle déployée dans les discours publics, les réponses aux questions des parlementaires ou les interventions médiatiques, sont des outils puissants de communication politique . Au rythme de leurs séquences de communication, les ministres de l’éducation nationale, face à l’ensemble de la communauté éducative, parents, professeurs, cadres de l’éducation nationale, élèves, ont dans ces occasions un auditoire potentiellement nombreux et attentif. L’objet de cette étude est de mesurer quelle place tient un des opérateurs centraux du service public d’éducation au sein de cette parole : l’établissement scolaire. Pour la cerner, dix années de transcription des prises de parole publique de cinq ministres de l’éducation nationale ont été dépouillées.